对于含裂隙的油气藏渗流,人们开展了较多的研究。郑委[10]使用双重逾渗模型展开了孔隙裂隙网络介质连通性和渗透性的研究。刘海娇[11]采用孔隙裂隙网络模型研究了裂隙的长度、密度、方向、位置、间隔以及裂隙长度分形参数对绝对渗透率和驱油效率的影响,发现了由于微裂隙存在导致储层中出现水窜或者死油区的原因。Blunt[12]对非均匀孔隙网络模型进行了研究,并对孔隙网络模型吸入过程中孔穴的充填机制做了详细分析。刘庆杰等[13]运用孔隙网络模型对考虑滑脱效应的致密岩气体渗流进行了模拟研究,并提出了一种适用于孔隙网络模型计算相对渗透率的新方法。刘清泉等[14]基于流量等效的等效渗透系数概念,通过引入贯通系数并结合随机裂隙网络生成技术,发展了一种可用于估算任意二维裂隙等效渗透系数张量的叠加算法。Zheng 等[15]和Xiao等[16]研究了孔隙裂隙双重多孔介质内部渗流系统流动的细节,并模拟了裂缝和基质之间的流体交换。姚军等[17]使用整合法建立了同时考虑大孔隙和微孔隙的双孔隙网络模型,模拟了不同网络结构和润湿性参数对水驱油过程相对渗透率曲线的影响。

前人的这些研究揭示了孔隙和孔隙裂隙油气藏渗流的一些特性,如水驱油过程中的"水窜现象"、滑脱效应、连通性等,但是对裂隙如何改变基质的渗流、如何影响驱替效果等现象研究不深入。一般来说,裂隙渗透性强,渗透阻力小,因此压降也小,于是裂缝间基质的压降也变小,考虑到基质渗透率低,在有些情况下,裂隙间的基质流量将显著减小。一旦发生这种情况,裂隙间基质中的油气流动将大大降低甚至可忽略,驱替时这部分区域将不能被波及到,从而降低采收率。如果弄清了裂隙对基质渗流的这种影响,就可以为人工压裂设计、油气藏开采方案设计提供依据。目前关于这方面的研究还较欠缺。

本文针对孔隙裂隙介质,研究裂隙的空间分布不同以及渗透性不对称条件下,基质中的渗流速度和压力特性,分析裂隙存在对流场的改变。重点分析裂缝之间以及附近流场的变化,进而为孔隙裂隙油气藏开采方案提供参考。

1 稳态渗流模型和数值模拟验证

对于均匀介质的不可压缩流动,连续性方程表述为

式中,$u$和$v$为流速。不考虑重力作用,动量方程以Darcy定律表述为

式中,$\mu$为动力黏性系数,$p$为压力,$k_{x}$和$k_{y}$为渗透率。

将速度表达式(2)和式(3)代入连续性方程(1),得到稳态渗流的控制方程

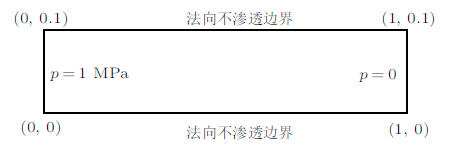

以有限元数值模拟方法求解上述控制方程。为验证计算的正确性,计算一个简单的稳态渗流问题,几何模型及边界条件如图1所示(文中除注明外,所有数据均采用国际单位制)。

图1

渗流介质为水,不计重力和可压缩性。动力黏性系数$\mu={10}^{-3}$,渗透率$k_{x}=k_{y}=19$ mD (1 $\mu$m$^2$ = 1013.25 mD)。很显然,该问题解的解析表达式为$p={10}^{6}\left(1-x\right)$。根据Darcy定律,并代入$k_{x}$,$k_{y}$和$\mu$的数值,可知在全区域内$u=18.753$ $\mu$m/s,$v=0$。而数值模拟的结果,$u$的最大值为18.758 $\mu$m/s,最小值为18.746 $\mu$m/s。从数值模拟的结果看,计算的相对误差小于0.05%,是可以接受的误差。

2 裂隙在基质中产生的源和汇效应

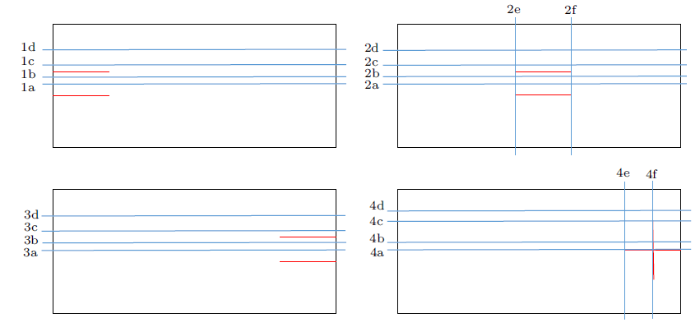

用数值模拟方法,计算均匀基质中存在双裂隙时的压力和流速分布。计算双裂隙分布于四种不同的位置,计算区域取为$1.0\times 0.5$,裂隙长度取为0.20,平行双裂隙间距为0.10,并保持裂隙本身的宽度0.002不变。左端($x=0$)边界压力$p=1.0$ MPa,右端($x=1.0$)边界压力$p=0$ MPa。为便于分析压力和流速分布的特点,截取不同特征位置的水平方向和垂直方向截线,计算简图和截线位置如图2所示(1a,2a,3a和4a在各图中是对称线)。

图2

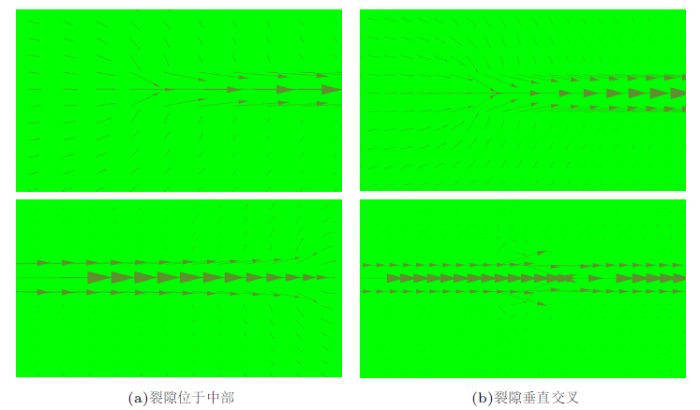

图3

在双裂隙垂直交叉分布情况下(图3(b)),在水平裂隙入口端附近,基质中流体流入裂隙,裂隙内部速度逐渐达到稳定的最大值;在两条裂隙的交叉处,垂直裂隙的流体向交叉位置汇聚,经过交叉位置后水平裂隙内流速略有增大。

3 流速和压力分布特征的分析

本节分析在均匀基质中,由于双裂隙的存在,对原流场压力和流速带来变化的机理,并考虑到双裂隙渗透率相同和不相同的情况。在各组计算中,基质的渗透率均取为$k_{x0}=k_{y0}=19$ mD。双裂隙渗透率相同时,裂隙渗透率均取为$k_{x\rm c}=k_{y\rm c}=1000$ mD;裂隙渗透率不同时,渗透率较大者取为$k_{x\rm c}=k_{y\rm c}=1000$ mD,较小者取为$k_{x\rm c}=k_{y\rm c}=200$ mD。

3.1 双裂隙渗透率相同的情况

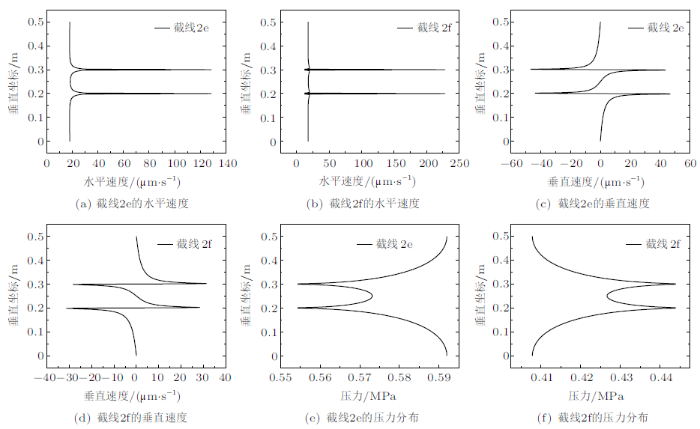

以平行双裂隙位于计算区域中部和垂直交叉双裂隙终于右端(即低压端)这两种情况为例,进行重点分析。

先看平行双裂隙位于计算区域中部的情况。

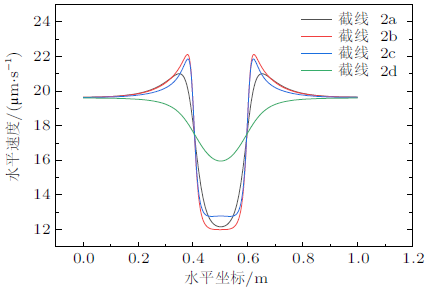

在水平流速沿水平方向的分布(图4)中,离开裂隙一定距离处,水平速度均匀分布。在两条裂隙之间的区域,在入口端和出口端处均存在一个过渡区,速度随距离而变化。裂隙附近的区域,在入口端外,速度快速增加,然后在入口处突降到最小值,进入裂隙后又逐渐增加。在接近出口端时,速度逐渐降低,然后在出口端突增,然后随着离开裂隙的距离而逐渐降低到与基质中的流速相同。两条裂隙正中间的水平线上的水平速度在裂隙入口端外有小幅上升,然后快速下降至一个常数值,在接近出口端,速度又快速上升并略超过基质中的流速,随着离开裂隙而逐渐降低到基质中的流速。正中的流速变化幅度和绝对值均小于裂隙附近。

图4

在远离裂隙的基质区域,裂隙所在的水平段内,水平速度从入口端外逐渐降低,然后逐渐增加;对应于裂隙入口端位置的速度大于裂隙内及附近的速度。这说明裂隙的存在,导致裂隙内外附近局部区域的流速降低,大部分截面流量是由裂隙所贡献的。

在油气开采时,如果存在大量的这种平行对称裂隙,则裂隙附近基质中的流体只能缓慢流出,从而限制产量。对于驱替情形,则大部分驱替流体将通过裂隙流出,裂隙附近的基质中的流体由于压差小,存在不能被驱替的可能。

图5

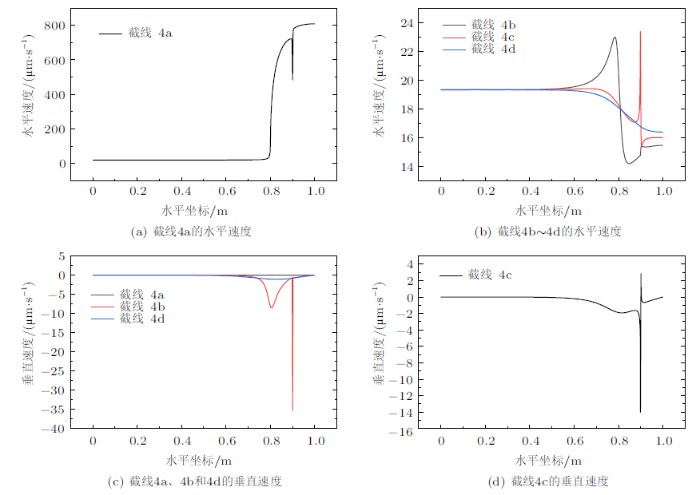

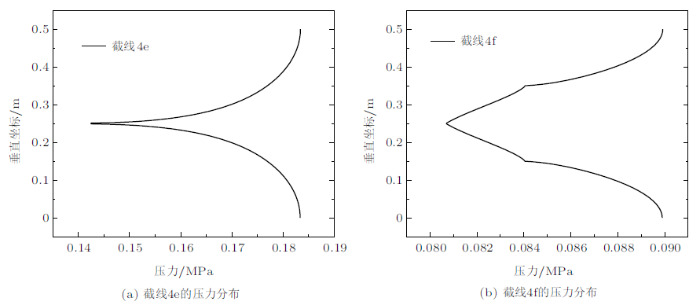

再看垂直交叉双裂隙终于右端的情况。根据各条截线上的水平流速分布,在两条裂隙的交叉点上,由于水平和垂直裂隙内流动的相互作用,穿过水平裂隙(截线4a)的水平速度陡然下降(图6(a)),之后在水平裂隙内速度略有增加,这是由于垂直裂隙内流体汇入的结果;在图6(b)中,截线4b靠近水平裂隙,线上的流速在裂隙入口和出口处发生突变,在入口处上快速增加,紧接着陡然降低,然后逐渐增加,直到出口处,然后又降低;截线4c距离水平裂隙较远,与垂直裂隙顶端相交,该线上水平速度在接近水平裂隙入口的位置处逐渐减低,在垂直裂隙上端口处突然猛然增加,这是由周围基质流体流向垂直裂隙引起的;截线4d距离两条裂隙都较远,所以流速的变化比较平缓,在靠近水平裂隙入口时,速度开始逐渐降低,直到有边界。而且发现,垂直裂隙内汇入的流体并不多,因此对水平裂隙的影响不是很明显,这是由于在裂隙出入口附近的渗透率发生了突变的缘故。

图6

图7

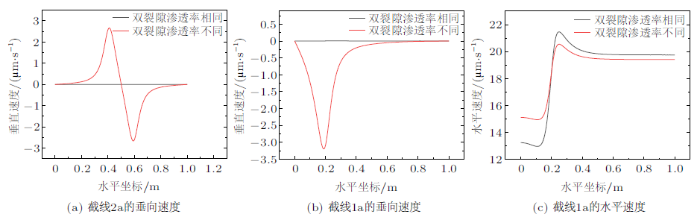

3.2 双裂隙渗透率不同的情况

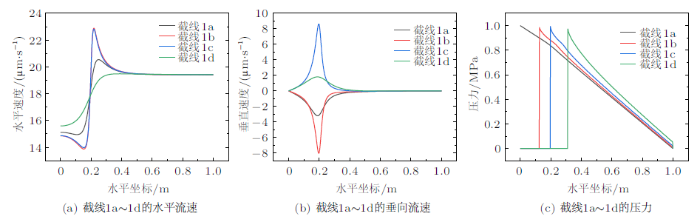

两条裂隙渗透率相同时,由于对称性,以缝间中心线为界,靠近入口的上部分基质中流体流向上方裂隙,下方的则相反;中心线上的垂向流速为零。但是当裂隙渗透率不同时,流场压力和流速的这种对称性不再存在。

例如平行双裂隙位于基质中部的情况,当设定上方($y=0.30$)的裂隙渗透率大于下方($y=0.20$)裂隙渗透率时,发生从小渗透率裂隙向大渗透率裂隙的流动(图8(a))。此时,虽然流体在裂隙之间的区域水平向流量减小,但是一部分将进入裂隙而流走,实际上增加了裂隙之间区域的实际流量。如果是驱替,则可导致驱动面积增加。

图8

图9

4 结论

由于裂隙的渗透率远高于基质,因此在裂隙端部压力发生突变,相应地渗流速度也发生急剧变化;对于基质而言,裂隙入口端等同于汇,开口端等同于源。在油气开采时,如果存在大量平行对称裂隙,则裂隙附近基质中的流体只能缓慢流出,从而限制产量。对于驱替情形,则大部分驱替流体将通过裂隙流出,裂隙附近的基质中的流体由于压差小,存在不能被驱替的可能。而不对称分布的裂隙有利于基质中的流体流向裂隙,裂隙间基质中的水平流动也加强了,因此有利于裂隙间的油气采出。

参考文献

"十二五" 中国油气储量增长特点及 "十三五" 储量增长展望

Growth features of measured oil and gas initially in place during the 12th Five-Year plan and its outlook for the 13h Five-Year plan in China

沉积与成岩作用对姬塬油田超低渗透油层构造裂隙发育的控制作用

Effect of deposition and diagenesis on tectonic fractures of sandstone reservoirs with ultra-low permeability in Jiyuan oil field

论非常规油气与常规油气的区别和联系

Differences and relations between unconventional and conventional oil and gas

地层条件下储层物性特征及影响因素

Influential factors and features of physical parameters of reservoir rock under underground conditions

变形介质的变形机理及物性特征研究

Research on deformation mechanism and physical characteristics of deformable media

影响变形介质气藏储层渗透率变化的主要因素

The influence factors for permeability of deformed media gas reservoir

苏53区块天然裂隙特征及对水压致裂的影响

Characteristics of natural fractures in Su 53 block and its effects on hydraulic fracturing

微裂隙低渗透岩石渗透率随围压变化实验研究

Experimental study on permeability variation with confining pressure inmicro-fracture and low-permeability rock

有天然裂隙的砂岩油藏的开发

Development of sand stone reservoir with natural fractures

CO$_{2}$地质埋存中的逃逸问题研究. [硕士论文]

Study on escape of CO$_{2}$ in geological storage. [Master Thesis]

基于孔隙-裂隙双重网络模型对水驱油微观渗流机理的研究. [博士论文]

Study on micro-seepage mechanism of water driving oil based on pore-fissure dual network model. [PhD Thesis]

Effects of heterogeneity and wetting on relative permeability using pore level modeling

应用孔隙网络模型研究致密介质中气体渗流的滑脱效应

Research on the slippage effect of gas flow in tight media by using pore network model

二维裂隙渗流等效渗透系数张量的一种近似算法,

An approximate method for calculating the equivalent permeability tensor of seepage in complicated fractures

A fractal permeability model for gas flow through dual-porosity media

Research on relative permeability of nanofibers with capillary pressure effect by means of fractal-Monte Carlo technique

碳酸盐岩双孔隙网络模型的构建方法和微观渗流模拟研究

The construction method and microscopic flow simulation of carbonate dual pore network model