陈耀松1928年出生,浙江诸暨人,流体力学家,力学教育家。1950年毕业于清华大学土木系,同年考取清华大学研究生,先后在陆士嘉、周培源指导下学习流体力学。1952年院系调整后进入北京大学。1953年在北京大学数学力学系研究生毕业并留校任教。

陈耀松在北京大学从事教学和研究工作近60年,为中国计算流体力学和水动力学的发展以及风洞试验技术的计算机化作出了重要贡献。协助周培源创建中国第一个力学专业和中国第一个大型低速风洞,在国内最早倡导计算流体力学研究,年过半百毅然从空气动力学转向水动力学的研究等,陈耀松拥有一系列广为人知的闪亮"标签",除此之外,他还先后倡导创办了三份国际学术刊物:《水动力学研究与进展》(1984年创刊)、《非线性科学及数值模拟通讯》(1996年创刊)及《实用计算流体力学》(2007年创刊)。目前,这三份国际刊物最新的两年平均SCI影响因子分别为2.272,4.701和6.407,是力学学科具有较高国际影响力的刊物。本文回顾陈耀松的办刊经过,总结其办刊思想,以期为新时代力学学科及期刊发展提供借鉴。

1 倡导创办《水动力学研究与进展》,实现国内水动力学研究从无到有

20世纪70年代末,一批海外华裔学者回国讲学,认为我国需要开发海洋资源,必须开展水动力学研究。此时的陈耀松已年过半百,在计算流体力学领域已颇有成就,但他毅然将研究方向转向水动力学。如何尽快在国内组建起一支高质量的水动力学学术队伍是摆在面前的一道难题。

考虑再三,陈耀松决定联合专家办一份学报,吸引更多的人才积极投身到水动力学研究上来[1]。1982年底,陈耀松邀请全国的流体力学专家到中国船舶重工集团公司第七〇二研究所(以下简称七〇二所)参加会议,商讨筹划创办水动力学类学报的事宜。考虑到当时国家财政紧张,会议决定以民间联合的方式创办《水动力学研究与进展》。

当时国内水动力学的研究尚处于起步阶段,只有极少数专业人员接触过水动力学研究。《水动力学研究与进展》该依靠哪些人来办?受众群体在哪里?这些是办刊必须回答的问题。陈耀松认为,虽然在流体力学中专门研究水动力学的人不多,但却拥有一支庞大的水力学教研队伍。水力学和水动力学的研究对象相近,只是方法有些不同。如果能让水力学的学者"动"起来,鼓励他们使用水动力学常用的分析方法,那肯定能壮大水动力学的研究队伍。

潜在作者和读者找到了,但他们分散在全国各大院校和研究院所,如何把他们组织起来?还是需要为期刊找一个挂靠单位做"主心骨"才行。1982年10月,陈耀松与几位志同道合的年轻学者在七〇二所上海办事处的一间单身大宿舍里,共同商定:由七〇二所承担出版学报的主要责任,以其原有的办刊队伍为基础,转办新刊。挂靠单位解决了,但刊号还没有。几经周折,最终还是由七〇二所同志通过六机部申报科委,获得批准。1984年,国内第一份大型"民办"科技期刊正式发刊[2]。

刊号有了,紧接着是办刊资金。军方得知陈耀松在筹划发展水动力学时,海军科技负责人受海军司令委托特来北大表示鼓励,并对当时国家军费缩减无力资助的情况作了解释。这一鼓励使陈耀松坚定依靠办刊群体——"有钱出钱,有力出力"。

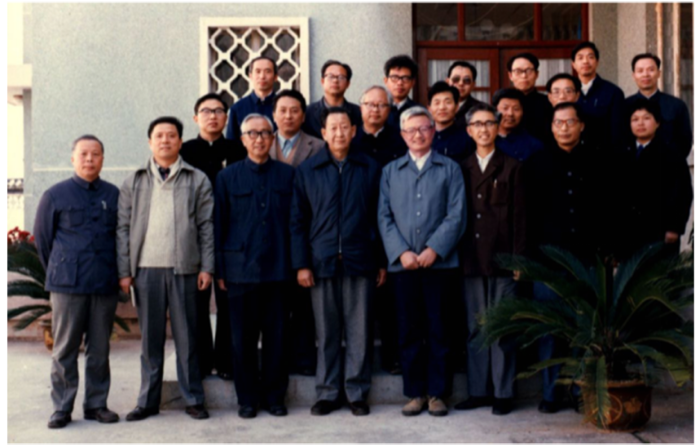

在极其困难的情况下,《水动力学研究与进展》编委会成员自愿参与工作,不仅给予人力支持,还给予一些办刊经费上的支持,就这样,大家硬是自力更生地把这份学报办了起来。初创时期,编委为学报工作不仅没有报酬,还需要缴纳"编委费"。编委积极投稿、参加讨论班,并自愿支付一定费用,而且还经常联合承接生产课题,为学报筹集经费。之所以大家乐意为学报奉献,是因为这是"自己的学报",它承载着推动国内水动力学发展的重要责任,是期刊的责任,更是办刊人的责任。图1为《水动力学研究与进展》第一次编委会合影。35年过去了,这张照片上前排专家中约有一半已经作古,令人欣慰的是这份凝聚着无数人心血的学报,逐渐发展壮大起来。

图1

创办《水动力学研究与进展》的初衷,是做好学术信息服务、促进中国水动力学的发展[3]。期刊创办后,编辑部除了办刊,在执行主编周连第等核心编委操办下,还积极组织各类学术活动,由此,分散在全国各地的人才和资源开始汇集起来。特别是改革开放后,大批出国留学的水动力学新人都重视这份学报,不断带回最新的研究成果,还引来了国外专家。1989年,《水动力学研究与进展》的英文刊 Journal of Hydrodynamics (以下简称JHD)创办,在七〇二所所长顾懋祥的带领下正式进军国际。2020年6月29日,科睿唯安(Clarivate Analytics)发布了2019年度的期刊影响因子,JHD的影响因子已升至2.265,在136种国际力学类SCIE期刊中排名62位。另外,据斯高帕斯(Scopus)数据库发布的期刊影响力指标,JHD在2019年的引用分值(CiteScore)为3.9,在"建模与模拟(Modeling and Simulation)"领域排名60/274,在"力学工程(Mechanical Engineering)"领域排名142/585。学报编辑部也开始牵头水动力学方面的众多国际学术会议的筹办。

三十多年的时间,中国的水动力学从少人问津的处境逐渐发展起来,如今不仅拥有JHD这份国际期刊,还具备了组织大型国际学术会议的能力,在国际上争得了话语权。陈耀松总结这一份期刊的创办经验,"只要民间有需要,民间就有潜力,大家按自力更生办。如果只是等靠要,那么现在拥有的一切都可能会落空"。

2 紧跟时代科技的发展,倡导创办《非线性科学与数值模拟通讯》

1996年,陈耀松又创办了第二份刊物——《非线性科学与数值模拟通讯》,这次办刊的缘起与互联网有关。

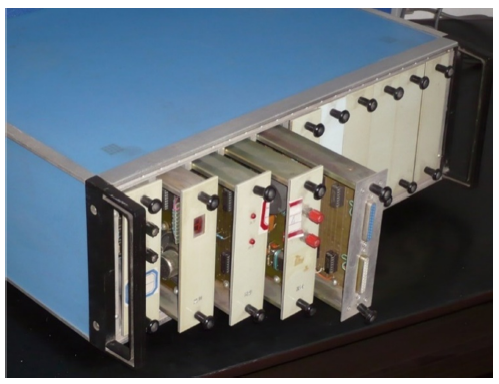

1993年12月,中关村试验网主干网工程完工、开通。翌年,陈耀松结束国外访问活动回国,通过租来的两对电话线,利用北大自制的高速调制器(图2),将网络从学校计算机中心接到自己的实验室,在实验室阁楼建成互联网服务站,连成了国内互联网的首个"最后一公里"。

图2

20世纪90年代初,《力学学报》编委会换届,陈耀松代表北京大学参加新一届《力学学报》的编委工作。当时编辑部面临的最大难题是人手不够、积稿无法消化。由于力学的门类众多,一些编委只熟悉自己的细分领域,面对其他领域的稿件显得无从下手,一定程度上造成了拖稿的现象。陈耀松从国外收购了一批被淘汰的小型调制器,到"潜在编委"的家中一一安装,建成了一个在线编委群。利用这个在线编委群,审稿改稿效率猛增。

遗憾的是,这种模式未能在《力学学报》编委工作中得到推广。陈耀松辞去了《力学学报》的编委工作,在北大非线性科学研究中心担任副主任。中心由北京大学理科各系老教授组成,科研实力雄厚。有了前面以网络办刊的经验,陈耀松便有了用网络独立办刊的想法。一到中心,他便开始着手实施,以北京大学的名义向国家申办网络学术刊物《非线性科学及数值模拟通讯》,1995年得到批准,1996年正式发行。

《非线性科学及数值模拟通讯》是一份以互联网为平台来运行的学刊。编辑部规定,来稿必须按照既定的出版形式编排,这样在录用稿件后只需微调即可拼成刊物,上网发行。有了北大非线性科学研究中心专家们的支持,这份刊物的稿源和审稿都不成问题。期刊面向全球发行,需要英文人才,陈耀松邀请朱照宣、史光筠等教授义务来帮忙。

这份期刊虽说是以北大名义创刊,但北大未能给予人力物力的支持,实际工作主要由陈耀松一人承担,支撑起来很不容易。刊物发行六年后,迎来了一次转型。2002年,网络已经普及,网络发行不再是亮点,需要对《非线性科学及数值模拟通讯》及早做出调整,否则将面临淘汰的危机。看到危机,陈耀松与三位年轻人商量,决心为《非线性科学及数值模拟通讯》另择良木,再图发展。

以罗朝俊为首的三位教授,对期刊的编辑发行组织进行了大刀阔斧的改革。首先,他们将期刊的"出版局"由北大力学系讲义车间(陈耀松在车间里自己印刷)转到荷兰出版商爱思唯尔,由此省下一笔广告费。其次,学报开始在欧美各地增设编辑部。编辑部的工作人员都由期刊撰稿人担任,无需额外经费支持,也避免了一些矛盾。最后,由于非线性这一学科方向包含的内容很广泛,三个编辑部分工合作,各分一块内容,独立编审,最后统一在《非线性科学及数值模拟通讯》一份刊物名下发行。

经此改革,《非线性科学及数值模拟通讯》有了极大发展,成为一年12卷、每卷500页的大刊物,以其多年所得影响因子看,早已获得国际认可,是这一专业的优秀刊物。总结第二次办刊的经验,陈耀松认为,办刊必须紧跟时代科技的发展。随着时代进步,目前的一些出版形式必将"消亡",未来的编辑工作可能会分解成两部分,一部分工作如投稿、查错、排印、发行等,这类重复性的劳动将由计算机代劳;另一部分如审稿、评价等,则由学术网群进行,而学术网群的权威在实践中形成,为同行所公认。这些趋势都值得大家警醒并及时做出调整。

3 推广计算机技术,倡导创办《实用计算流体力学》

经过与大家广泛交换意见,陈耀松决定着手试办一份《实用计算流体力学》。不巧的是,此时国家停批新刊。不得已,2004和2005年,他只能借《水动力学研究与进展》以增刊的形式先出版试探[6]。

中山大学詹杰民教授得知待批两年仍无消息后,便与香港理工大学李毓湘教授协商,决定由两校合作创办 Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics,在中国香港发行,陈耀松,李毓湘,詹杰民时任创刊主编,办刊方针依旧:创办一本期刊,面向流体力学领域的广大科技人员推广计算机技术。

这一新刊的创办时间虽短,但成绩巨大。最新的评估信息已进入了期刊引用报告Q1区,影响因子6.407,同类学报排名第一。陈耀松认为,Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 这份中国人办的英文刊物,算得上是"移风易俗"了。

4 总结

回顾陈耀松的三次办刊经历,可以总结出三点可借鉴的经验:第一,办刊要符合科技发展方向和市场需要,才能借到东风、顺势起飞;第二,办刊要注重团队建设、整合资源,才能让刊物有大发展;第三,办刊需要付出持续而巨大的努力,唯有知难不退、顶住压力,才能成功。以上经验的价值显然不限于办学报。具体的"操作过程"还昭示力学《平台科技》的来到。

"三次创刊北大程,呕心沥血数十春。喜看硕果传天下,力学报国始初心。"这是吴鸿庆教授对陈耀松三次办刊经历的总结。陈耀松始终坚持着他的初心,保持着他对新事物的好奇心,敏感地把握住科研发展新方向,不仅走在学术的最前沿,而且不断推动承载着科技创新历史使命的科技期刊更快更好地发展。

参考文献

创新与构思——力学小议之二

Innovation and conception