随着传统油气资源带来的环境问题以及常规能源的枯竭,开发新能源及优化开采技术和方案成为保障我国能源安全的重要举措。我国已经将页岩气作为一种独立的矿种,并大力加强页岩气资源的开发与研究工作[1]。页岩气是指赋存于以富有机质页岩为主的储集系统中的非常规天然气,以游离、吸附和溶解态形式存在,同时由于页岩为低孔、低渗的介质,导致页岩气无法运移或短时间运移到邻近井筒中。因此,要获得较高的产能则必须对页岩进行大规模的压裂改造,通过水力压裂制造人工裂缝。页岩储层在进行水压致裂时,由于其处于三向应力状态,储层的力学特征会随应力状态的改变而改变。因此进行储层压裂改造之前,必须对不同地层条件下页岩的力学特性展开深入研究。

针对页岩力学特性的研究,根据地层环境,国内外学者针对不同地层条件下岩石的力学性质进行了大量研究。王晶[2]通过设定不同温度和围压试验条件,对岩石进行三轴压缩试验测试,探讨了岩石在不同埋深条件下的峰值强度和破裂模式;姚光华等[3]通过单轴压缩试验,开展了不同层理角度条件下页岩力学特性研究;Arora等[4]对页岩在双轴和三轴压缩试验下破坏模式进行了研究;Bazali等[5]和Hou等[6]分别研究了应变率对页岩破坏特性和力学性质的影响。目前国内有关页岩在不同围压和应变率条件下的相关研究较为少见,刘俊新等[7]对不同应变率条件下泥页岩的力学性质进行了研究,揭示了应变率对页岩弹性模量、泊松比和破坏形态等力学性质的影响机制。

综上所述,针对我国庞大的能源需求与环境资源保护的基本国策,开展应变率影响因素下页岩的力学特性研究,对我国页岩气资源的开发意义重大。本文为填补这一方面的空缺,开展了不同围压和应变率条件下三轴压缩试验,针对应变率对峰值强度以及破坏模式的影响进行了研究,并基于能量理论对页岩的内部能量状态进行了定量描述,揭示了应变率对页岩脆性特征以及损伤程度的影响规律,并结合页岩气开发等相关背景开展了关于应用的探索与讨论,可为页岩储层水力压裂效果和开采工艺优化等方面提供一定的理论参考。

1 试样准备与试验方案

1.1 试样准备

本次页岩取样地点为重庆石柱县六塘乡漆辽村,地理上位于重庆以东、湖北以西,构造上位于四川盆地东缘一带,跨接四川盆地高陡构造带与鄂渝过渡构造带,属于下志留统龙马溪组。现场钻取直径为50mm左右的长柱状岩芯,后在实验室中切割成直径为50 mm,高度为100 mm的标准试样,并对试样两端进行抛光研磨,确保直径偏差和不均匀度小于0.2 mm和0.5 mm。

1.2 试验方案

本次试验在XTR01型微机控制电液伺服岩石三轴试验仪上完成,见图1。试验时,将试样安置在上、下压头之间,并用热缩胶套对试样进行密封,为防止岩样破裂时碎渣溅入液压油内,在压头与试样接触处采用``O''型圈密封,然后将该试样置于三轴压力室内,先施加预定的围压并保持不变,后以预定的速率施加轴向载荷直至试件破坏,在施加轴向压力的过程中通过传感器测定各项变形值。

图1

本次试验共设定三种不同的围压,分别为10 MPa,30 MPa,50 MPa,每组围压下取4种不同的应变率,分别为$5.0\times 10^{-4}$ s$^{-1}$,$1.0\times 10^{-4}$ s$^{-1}$,$2.0\times 10^{-5}$ s$^{-1}$,$4.0\times 10^{-6}$ s$^{-1}$。根据对动、静加载的定义,即当加载速率(应变率)在10$^{-4}$ $\sim$ 10$^{-6}$ s$^{-1}$的范围内为静态加载,当加载速率高于10$^{-4}$ s$^{-1}$时为动态加载[8]。本文是对岩石静态力学性质进行研究,故设计的应变率均低于10$^{-4}$ s$^{-1}$。

2 试验结果

2.1 应力应变曲线形态

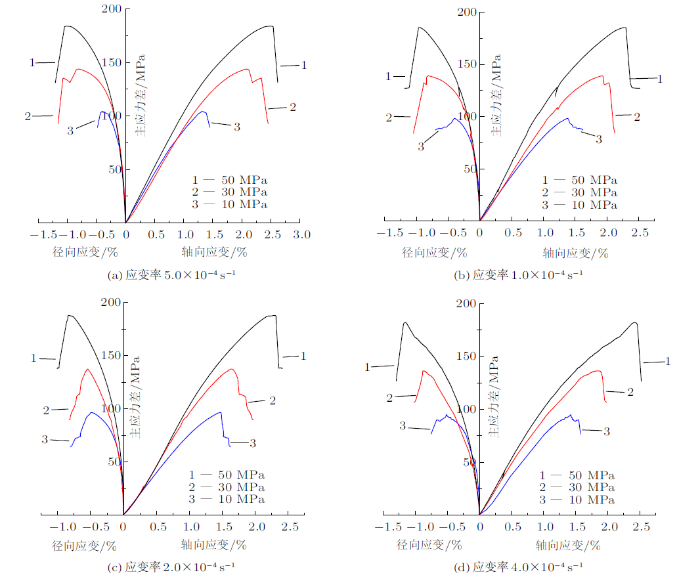

根据前述的试验方案,得到相关应力-应变曲线如图2所示。

图2

在单轴压缩试验中,页岩峰前的应力应变曲线基本上呈线性增长,即破坏前偏离线弹性的变形量很小[9]。在常规三轴压缩试验中,随着围压增大,岩石峰前的应力-应变曲线逐渐偏离线性,轴向和径向变形量开始增大,出现了峰值强度点在较低围压情况下"左移、右移"的现象,是明显的应变软化特征,破坏模式由张拉劈裂破坏转变成剪切破坏。这是由于在围压作用下,页岩的线弹性特性逐渐减弱,塑性特征变得明显,意味着岩石永久变形量的增加,有利于屈服平台的形成。

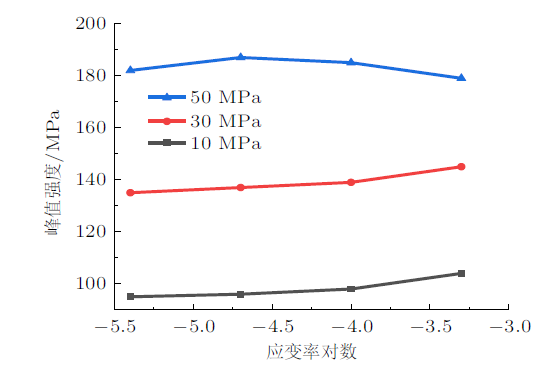

如图3所示,当围压为10 MPa和30 MP时,峰值强度随应变率升高而增大;但在围压为50 MPa的情况下,峰值强度随应变率增大呈现先增后减的变化趋势,峰值强度最大值在应变率为$2.0\times10^{-5}$ s$^{-1}$处取得。这与王礼立[9]得出的结论一致,岩石应变率效应受围压控制作用的影响,在低围压情况下,应变率效应敏感性高;在高围压情况下,应变率效应敏感性低。岩石破坏是由于内部微裂纹的发育、扩展、贯通导致的,在低应变率条件下,岩石内部裂纹扩展与应力增加协调发展;而在高应变率条件下,裂纹扩展滞后于载荷的增加,岩石吸收的能量积聚在内部,宏观上表现出抗压强度随应变率的增大而增大。关于高围压情况下,应变率效应丧失机理不是本文研究的重点,在此不进行过多论述。

图3

2.2 岩样破坏模式

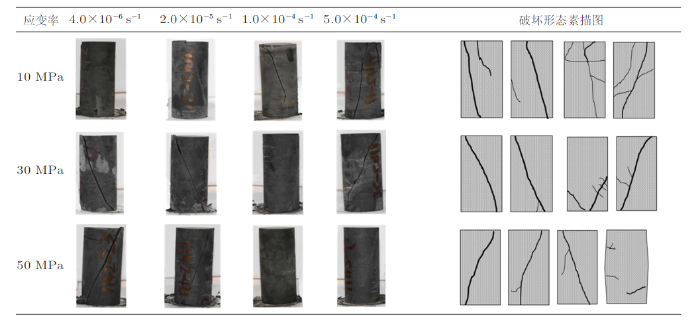

图4

围压为10 MPa时,在高应变率情况下,岩样劈裂成较大块的竖直碎块,岩样以劈裂破坏为主;随着应变率降低,试样破坏面呈现出剪切破坏特征,多条剪切裂纹贯穿整个试样并且许多微小裂纹相互交叉。围压为30 MPa时,试样破坏模式发生变化:在较高应变率的条件下(如$5.0\times10^{-4}$ s$^{-1}$和$1.0\times 10^{-4}$ s$^{-1}$),主要呈脆性剪切破坏;当应变率继续降低时,由脆性剪切破坏向延性破坏过渡,裂纹周围还出现一些次生裂纹,反映出试样塑性破坏的特征。围压为50 MPa时,应变率越高,破裂面的张开度越大,表明破坏时越剧烈;应变率越低,破坏后的裂纹越紧密,径向裂纹也明显增多;在应变率为$4.0\times 10^{-6}$s$^{-1}$时,试样出现了侧鼓、剪胀现象,表面出现了众多径向裂纹,是明显的塑性破坏特征。

在外载荷作用下,晶体本身会发生变形,晶格界面或颗粒间联结会发生滑动且晶粒本身会旋转和移动,岩石通过这种方式来调节不平衡力[12]。应变率越高,页岩内部裂纹自我调节时间越短,脆性特征增强,较为脆弱的裂纹率先达到其承载极限,短时间内这部分裂纹开始扩展、贯通,形成宏观裂缝,最终导致岩石承载能力丧失,形成单条明显且分布稀疏的裂纹;应变率越低,矿物颗粒有充足时间进行晶粒之间的调整,破坏产生的裂纹越多,页岩试样呈现出变形大且裂纹较多等特点,有利于裂缝网络的形成,为合理制定页岩储层开发方案提供了一定参考依据。

3 能量特征与损伤演化

3.1 能量特征

图5

岩石受载破坏是其内部损伤不断累积的结果,虽然在宏观上对于损伤难以观察,但可以通过岩石内部能量转化进行分析。以三轴压缩试验为例,岩石受到轴向应力和围压对它的作用,所以在等围压三轴压缩试验中,页岩实际吸收能量$K$为

式中,$\sigma_1$和$\sigma_3$分别为轴向压力和径向压力,$\varepsilon_1$和$\varepsilon_3$分别为轴向应变和径向应变。

将$\nu =-\varepsilon_{3}/\varepsilon_{1}$代入式(1)中可简化为

对于加载过程,岩石内部储存的弹性应变能,可分为环向应变能和轴向应变能,但环向应变能相对于轴向应变能可忽略不计。因此,可根据应力-应变曲线上的任一点计算出岩石内部的可释放弹性应变能$K_{\rm e}$,计算公式为

式中,$E$为岩石弹性模量。

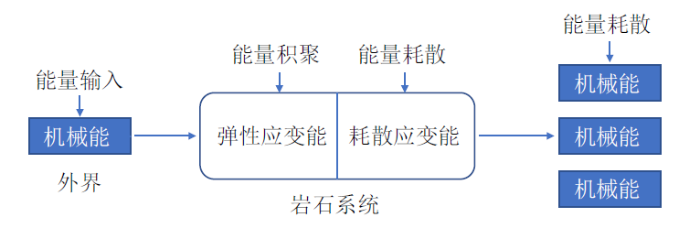

在岩石受载变形破坏过程中要经历能量输入、能量积聚、能量耗散、能量释放等四个阶段,岩石发生破坏是峰前储存在岩石内部能量释放导致的结果,研究峰前岩石内部的能量状况具有十分重要的意义。根据式(3),对峰前页岩内部能量状况进行定量描述,并增加三个无量纲参数来考察应变率对峰前页岩内部能量状态的影响。

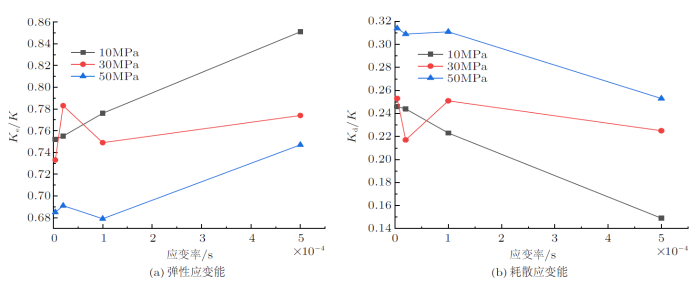

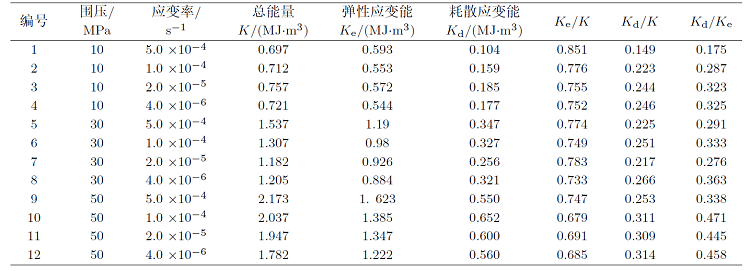

由不同应变率和围压条件下页岩能量变化曲线(图6)和页岩三轴压缩能量分析结果(表1)可知,页岩吸收的总能量是随应变率的升高而增大,由于应变率越高,裂纹发育时间越短,峰值强度随之增大,要使试样发生破坏则需要吸收更多的能量。在低应变率条件下,岩石倾向于沿薄弱面发生破坏,从而外界输入能量较少,这与大多数岩石室内三轴试验结果一致。随着应变率的降低,裂纹扩展发育时间充足,裂纹发育耗散的能量随之增多,即表现出耗散应变能$K_{\rm d}$占比随应变率的减小而增大,相反,弹性应变能$K_{\rm e}$占比与应变率之间呈正相关。弹性应变能是岩石峰后破坏的能量基础,随着应变率增大,峰后将会有更多能量以弹性应变能的形式释放出来,岩石脆性特征更明显,破坏特征更为剧烈。

图6

3.2 损伤演化

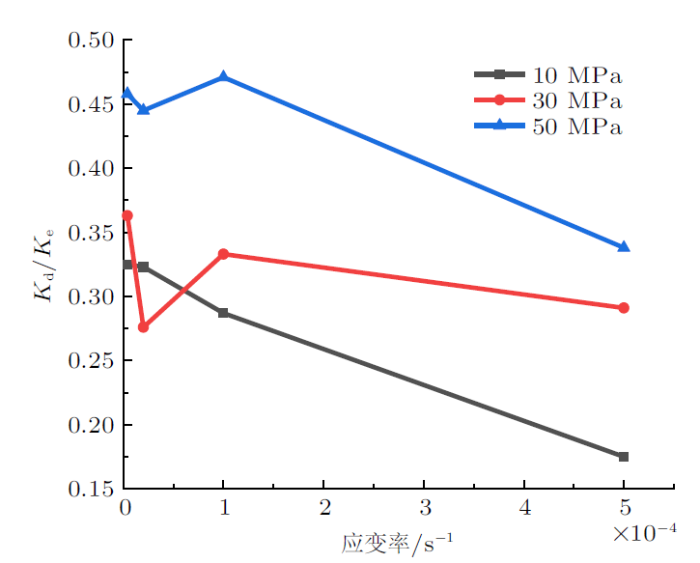

在三轴压缩试验中,岩石首先会经历压密阶段($OA$),在压力机的作用下,岩石原生裂纹和缺陷闭合,体积呈减小状态;之后是弹性阶段($AB$),岩石材料从非均匀性物质转化为似均匀性物质,应变与应力呈明显的线性关系;在塑性变形阶段($BC$),岩石体积会经历由压缩转变为扩容的状态,在轴向应力的作用下,裂纹开始扩展;在到达峰值强度后,岩石进入破坏阶段($CD$),微裂缝贯通形成宏观裂缝,发生失稳破坏。岩石到达峰值强度前要经历压密、弹性和塑性变形三个阶段,其中在塑性变形阶段岩石要经历局部损伤发展过程,裂纹发育和扩展对岩石造成损伤。页岩试样从开始受载到变形破坏阶段,试样变形状态由压缩转变为剪胀,变形状态转换点对应的应力状态即致损应力。致损应力是岩石进入损伤变形的标志,是描述峰后破坏形式的重要依据。由3.1节可知,岩石通过应变硬化和软化机制将外界输入的能量转化为弹性应变能和耗散应变能,这两种变形机制之间存在相互竞争关系。当一种变形机制增强,则它需要吸收更多外界输入的能量,相应地,其他变形机制就会受到抑制。对于一个固定的岩石系统,外界输入的能量是一定的,某种变形机制不能无限增强,因为其他的变形机制与前者存在竞争关系,会限制前者对能量的吸收,如图7所示。若弹性应变能与总能量的比值降低,则耗散应变能占比将会上升,有更多的能量用于裂纹扩展、发育,这种竞争结果体现在对岩石损伤程度的影响,宏观上表现为应变率对致损应力的影响。

图7

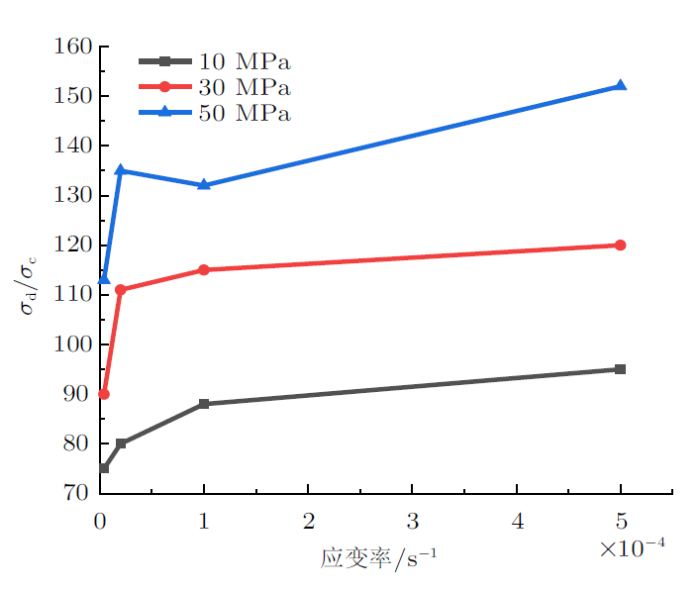

图8曲线随应变率的升高而呈下降状态,表明随应变率升高,耗散应变能与弹性应变能之间的竞争态势减弱、应变软化机制呈减弱状态,页岩损伤变形消耗的能量减少,表现为无量纲参数$\sigma_{\rm d}/\sigma_{\rm c}$升高, $\sigma_{\rm d}$和 $\sigma_{\rm c}$分别为致损应力与峰值强度,如图9;无量纲参数$\sigma_{\rm d}/\sigma_{\rm c}$反映了致损应力在应力-应变曲线上的相对位置,表明随应变率升高,页岩损伤变形阶段缩短。在低应变率条件下,页岩内部承载能力较低的晶体颗粒会率先发生破坏,不断累积形成微裂纹,进入到损伤变形阶段;由于试验机作用较为缓慢,页岩内部晶体颗粒可通过自适应性变形调节,不会短时间内发生失稳破坏。因此,在低应变率条件下,页岩损伤变形延长,损伤程度加剧,表现为破坏后产生较多裂纹,这与试验结果一致。

图8

图9

4 结论

基于不同应变率条件下的三轴压缩试验,本文讨论了应变率对峰值强度与破坏特征以及内部能量状况的影响规律,得出以下结论:

(1) 在围压作用下,页岩峰前应力-应变曲线逐渐偏离线性,轴向和径向应变明显增大,峰值强度显著提高;在低围压情况下(10 MPa,30 MPa),峰值强度随应变率的增大而增大;在高围压情况下(50 MPa),页岩应变率效应大为减弱甚至丧失。

(2) 在低应变率条件下,页岩破坏形态呈变形大且裂纹多的特点,随着围压增大,破坏由脆性劈裂破坏向单一剪切破坏转变,最后逐渐向延性破坏过渡。

(3) 页岩受载变形破坏过程中要经历能量输入、能量积聚、能量耗散、能量释放等四个阶段;高应变率导致裂纹发育时间减少,能量以弹性应变能储存在岩石内部的比例增加,表现出弹性应变能随应变率升高而增大。

(4) 岩石通过应变硬化和应变软化机制将外界输入能量转化为弹性应变能和耗散应变能,但这两种机制存在竞争关系;当两种机制之间的竞争态势增强时,会引起致损应力值减小,从而导致岩石损伤变形阶段延长、损伤加剧,导致破坏后产生较多裂纹。

参考文献

川东南龙马溪组埋深对页岩力学性质的影响实验研究

Experimental study on effect of buried depth of Longmaxiformation on mechanical properties of shale in southeast Sichuan

渝东南下志留统龙马溪组层理性页岩力学特性试验研究

Experimental study on mechanical properties of bedding shale of lower Silurian Longmaxi formation in southeastern Chongqing

Investigation of the failure mode of shale rocks in biaxial and triaxial compression tests

Experimental and numerical study on the impact of strain rate on failure characteristics of shales

Mechanical behavior of shale at different strain rates

不同应变速率下泥页岩力学特性试验研究

Experimental research on effects of strain rate on mechanical properties of shale

试验机弹性储能对岩石力学性能测试的影响

Effect of elastic accumulation energy of machine on the mechanical measurement of rocks

岩石变形破坏过程中的能量耗散分析

Energy dissipation of rock deformation and fracture

应变加载速率对盐岩力学性能的影响

Effects of loading strain rate on mechanical performances of salt rock

岩石破坏的能量分析初探

On energy analysis of rock failure