图1

故事要追溯到爱因斯坦发表广义相对论的初期岁月。那时,物理学家为广义相对论中所蕴含的优美时空结构所倾倒,但也有人怀疑能量守恒定律在四维时空中是否守恒,这是一个重大而基本的问题。这一问题为20世纪全体数学家的精神领袖希尔伯特所知,他便邀请诺特来解决这一问题。虽然诺特感兴趣的是纯数学而不是物理学,但恩师的请求她不能不理,她答应研究这一问题。很快,她不仅证明了能量守恒定律在四维时空中守恒,而且用群论方法找到了对称性与守恒律的普适性联系,这一结果对于物理学家从更深层次上理解物理学中各种守恒定律产生了极其深远的影响。

诺特定理建立起守恒定律与对称性之间的关联,因此,要理解诺特定理,我们首先要从对称性谈起。

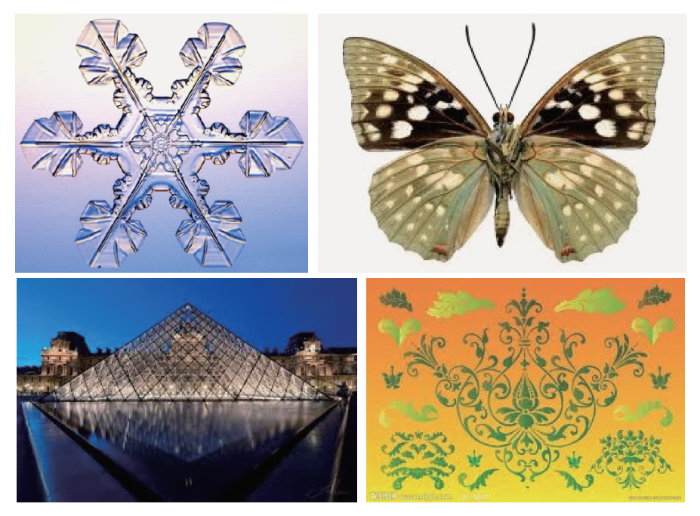

对称性,似乎司空见惯,很多存在于自然与艺术作品(如图2)中。对它们,我们或多或少都会有所感知。例如,我们会说,一个球具有对称性,一个正方形也具有对称性。然而,如何准确地给出对称性的定义,却好像又不那么容易。为了定义对称性,让我们从最直观的想象出发,看看对称性究竟意味着什么:考虑一个球,如果你闭上眼睛的时候,有人将它绕球心旋转任意一个角度,当你睁开眼睛时,你无法确定球是否旋转了,因为你观察不出它有任何改变;同样,一个不规则形状的四面体,当它绕形心旋转任意一个角度时,你很快就能看出它的改变。产生这种差异的原因就来源于球体与不规则四面体的对称性不同。

图2

第一种定义(物理定义):一个物体(或者一个事件)经过一种操作后没有变化,则我们称这个物体(或事件)在给定的操作下具有对称性。

第二种定义(数学定义):一个数学形式经过一组变换后具有不变性,则我们称该数学形式在给定的变换下具有对称性1 (1 一般地,由平移、旋转、伸缩、反射构成的变化形成一个群,因此,对称性可以更严格地定义为群变换下的不变性。)。

显然,按照上述定义,对称性具有"高低"之分。以平面上的圆与正方形为例,圆绕其中心旋转任意的角度都具有不变性,而正方形只有在绕其中心旋转90$^{\circ}$,180$^{\circ}$,270$^{\circ}$,360$^{\circ}$时才具有不变性,因此,平面上的圆比正方形具有更高的旋转对称性。但对于平移,圆与正方形具有相同程度的对称性。

诺特定理通常是以变分的形式表述的,因此仅有对称性的概念还不够,我们还需要了解一点变分法。变分法处理的是泛函的极值问题,所谓泛函是函数概念的推广。粗略地讲,函数和泛函的差别就在于自变量的不同,前者的自变量是一个个的数,而后者以一簇簇的函数作为自变量。

非常有意思的是,变分法的起源与西方的宗教信仰关系密切[6]。在西方,自然规律曾被认为是上帝意志的体现,而上帝是智慧的、全能的,他的安排与创造总以最经济、最节省的方式进行,不会有一丝一毫的浪费。因此,自然的运行能耗最小、效率最高,这样,对自然运行规律的数学描述就必然归结为一系列的极值问题。通常,一个静态问题一般是一个函数的极值问题,由微分法就可以解决;而一个动态问题往往归结为一个泛函的极值问题,需要由变分法加以解决。

物理上,描述自然规律的泛函通常称为作用量,其一般形式为

这里$t$表示时间,$x^{k }=(x^{1}, x^{2}, x^{3}$)是定义于空间域$\varOmega$上的坐标,$\varphi = \varphi (t, x^{k})$表示物理场,$\dot {\varphi}$与$\varphi_{,k}(\varphi_{,k} = \partial \varphi /\partial x^{k}$)分别是$\varphi $的时间变化率及梯度,$L = L(t,x^k,\varphi ,\dot{\varphi },\varphi _{,k})$称为拉格朗日密度,$A=A(\varphi$)即$\varphi$的作用量。

哈密尔顿原理表明,真实的物理场总是使其作用量取极值。因此,式(1)的一阶变分必为零,由此做变分运算,可得到场的运动方程

数学上,守恒律是运动方程的一次积分。诺特以极其美妙的方式给出了守恒律的一般形式,这就是著名的诺特定理,陈述如下[7-9]:

如果由式(1)给出的作用量在无穷小变换1 (1为了方便,陈述诺特定理时我们采用了四维矢量的记法,即$x^{\gamma }=(x^{0}, x^{1}, x^{2}, x^{3})$,这里$x^{0}=t$。)

下具有对称性,则必有

$J^{\gamma}$称为守恒流,其表达式为2 (2诺特定理可以予以更抽象的表述,详见文献[7]。)

从上面的定理,我们可以直接推出下面的结论[6]: 作用量的时间平移对称性对应于能量守恒定律;空间平移对称性对应于动量守恒定律;空间旋转对称性对应于动量矩守恒定律;规范对称性对应于电荷守恒定律,等等。

这些推论究竟意味着什么?我们知道,作用量是自然规律的数学描述,因此作用量的时间平移对称性意味着自然规律在今天、昨天、明天都一样,不会随时间而改变,这种永恒性导致了能量守恒,或者说,能量守恒保证了自然规律具有永恒性。多么美妙!多么深刻!多么令人意想不到!

那么作用量的空间平移对称性又蕴含着什么?蕴含着自然规律在南京、荆州、巴黎、纽约全都一样,不会因地点而改变。但这种不变性竟然是与动量守恒紧密相连的,这是不是出人意料?而仔细想想却又顺理成章!

作用量的空间旋转对称性意味着自然规律不会因为观察者的方向而改变,无论你朝东还是向西,坐北还是背南。这种不变性与动量矩守恒相辅相成,互为因果,真可谓妙理天成!

在固体力学中,一个令人感到意外的结果是J积分、艾西比张量与诺特定理之间的联系。1968年前后,Rice和Cherepanov相继独立发现了断裂理论中的路径无关积分,也就是J积分,并应用它计算裂纹扩展过程中的能量释放率。然而,很快他们就认识到J积分是艾西比张量在二维情况下的一种简化。随着认识的深入,Knowles与Sternberg发现,根据诺特定理,弹性固体的作用量在空间坐标平移变换($x^k \to \bar {x}^k = x^k + \varepsilon ^k$)下的对称性导致下面的守恒律

式中$L$即弹性应变能密度,$u_{i}$是弹性位移场,而守恒流

正是艾西比张量,在二维情况下就是J积分。因此,艾西比张量的守恒性与J积分的路径无关性是诺特定理在弹性理论中的推论[10]。直到这时人们才发现,原来诺特早在1918年就已经为断裂力学和细观力学准备好了理论工具。

大道无言,至美无相!纷杂繁芜的大千世界看似无序,但在其本底上都受若干守恒定律的支配,而这些守恒定律均统一于对称性。多么令人震撼!这不正是"大道归一"吗?

诺特定理以其美妙而深刻的方式改变了现代物理学的基本观念,使我们认识到,大自然气象万千、起伏跌宕,莫不起源于相互作用,而相互作用均由对称性支配。弱电统一模型的建立,量子色动力学的发展,都是这一观念的具体体现。我们无不受惠于诺特!至此,我不禁想起歌德在其伟大的诗篇《浮士德》中最后的咏叹:

一切无常事物, 不过是譬喻一场。

不如意常八九, 最终如愿以偿。

奇幻难以形容, 焕然竟成文章。

永恒女性自如常, 引领我们向上。

参考文献

Classical Mechanics

3rd edn.

Mathematical Methods of Classical Mechanics

关于力学系统的守恒量

On conservative quantities in mechanical system