刘沛清,北京航空航天大学教育部流体力学实验室责任教授,博士生指导教师,北京市教学名师. 现任北京航空航天大学陆士嘉 实验室主任(工信部重点实验室),空气动力学国家级精品课负责人,国家级航空航天实验教学中心主任,国家航空科学技术实 验室大型飞机高级人才培训班班主任,中国空气动力学学会第六届理事会理事,第十届流体力学专业委员会工业与环境流体力学 专业组组长,《空气动力学学报》等编委. 长期从事空气动力学、实验流体力学和数值模拟工作. 在国内外学术刊物上发表论文200余篇,被SCI、EI收录60多篇,出版著作8部,授权国家发明专利19项.

回顾了到目前为止可能用在大型飞机上的相关减阻技术,从三个方面(减小摩擦阻力、降低诱导阻力、减小激波阻力)详细介绍了多种减阻技术的方法和原理. 其中减小摩擦阻力分成层流减阻和湍流减阻两个部分. 层流减阻中吸气控制方法、湍流减阻中沟槽壁面控制方法、翼梢小翼技术、激波鼓包技术等都有可能成为改进新一代大型运输机阻力特性的实用技术. 粗糙阵列、等离子体激励器、动态控制三维鼓包等新技术也为减阻技术的实际应用提供了新的可能性.

The techniques for the drag reduction of large transport aircraft are reviewed in this paper. The techniques intended to reduce the friction drag, the induced drag and the wave drag are reviewed specifically. Techniques like the suction control for delay boundary layer transition, the riblets for reducing turbulent friction drag, and the winglet are relatively mature for practical application. Distributed roughness, plasma actuators and the contour bump are most like to be used in the newly designed large transport aircraft. These newly developed techniques might be useful in further improving the drag characteristic of the next generation aircraft.

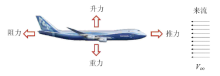

当气流绕过飞机时, 飞机所受到的阻力定义为气流作用于飞机表面上的压强正应力和摩擦切应力的合力在来流方向上的 分力(如图1所示), 而把垂直于来流方向上的分力称为升力. 飞机在巡航飞行时, 飞机的重力与升力平衡, 飞机发动机的推力与阻 力平衡. 因飞机表面上的压强和摩擦切应力与飞机的飞行速度、姿态角、飞机的尺寸、表面形状和粗糙度等有关, 所以飞机的阻 力必然要受到这些因素的影响. 飞机阻力从大的方面分两类, 一类是因压强在来流方向投影积分产生的阻力; 另一类是因表面摩擦 切应力积分产生的阻力, 称为摩擦阻力. 根据产生阻力的主要原因, 由表面压强积分得到的阻力又可分为:因机翼后缘拖出自由尾 涡诱导下洗产生的诱导阻力, 因飞机形状不同产生的压差阻力(包括翼身干扰阻力、底阻、绕外露部件的阻力等), 对于高亚声速飞 机还有因上翼面存在超声速区而额外产生的激波阻力.

如果用来流速度和机翼的特征面积表达阻力, 可以写为

$D = \dfrac{1}{2}\rho _\infty V_\infty ^2SC_{\rm D} (1)$

其中

其中,

飞机的航程可以通过如下关系式[1]进行估算. 即

$R = \dfrac{C_{\rm L}}{C_{\rm D}}\dfrac{V_\infty }{SFC}\ln \left( {\dfrac{W_{\rm L} + W_{\rm F}}{W_{\rm L}}} \right)(3)$

其中,

大型飞机的实际飞行统计数据表明, 阻力与燃油经济性密切相关. 对于不同的飞机, 在某一典型的使用率条件下, 增加1%的阻 力相当于每年多消耗航空燃油量如下:B737约为15 000 gal(桶), B757约为25 000 gal, B767约为30 000 gal, B777约为70 000 gal, B747约为100 000 gal. 由此可见, 飞机阻力降低可增大航程、提高巡航升阻比、节省燃油、增加有效载荷以及减少飞机的直接操作费用. 除此之外, 减小阻力可以减少飞机废气的排放, 从而降低空中环境污染, 这在科学技术高速发展的当今 显得尤为重要.

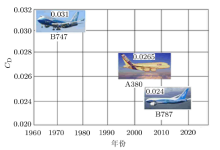

根据文献[2], 高亚声速大型飞机在巡航时, 飞机表面摩擦阻力占总阻力的50%, 诱导阻力占30%, 激波阻力占5%, 压差阻力 占 15%. 图2和图3分别给出典型轿车和大型飞机的阻力系数, 但要注意的是轿车阻力系数用的特征面积是迎风最 大面积, 而飞机的特征面积为机翼的外露面积. 以下将分别介绍降低摩擦阻力、诱导阻力和激波阻力的相关技术和流动机理.

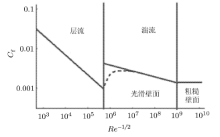

首先考虑占总阻力最大比重的飞机表面摩擦阻力. 摩擦阻力与飞机表面的边界层直接相关. 边界层因空气 相对飞机运动而 产生, 根据雷诺数的不同, 在边界层内也会出现从层流到湍流的转捩. 根据边界层理论, 在层流边界层内空气质点的惯性力与黏性力同量级, 如以物面的流向长度

减小飞机阻力最有效的方法是减小飞机表面上的摩擦阻力. 由于湍流边界层的摩擦阻力远大于层流边界层的摩擦阻力, 因此减小摩擦阻力的 基本思想包括两个方面:其一是尽可能延迟转捩的发生, 扩大物面层流 区域; 其二是减小湍流边界层流动区域的摩擦阻力. 在过去几十年里, 国内外学者提出了许多减小摩擦阻力的控制技术, 并对此进行了大量的研究. 然而, 目前这些技术仍处于研究阶段, 几乎没有一种控制技术 用于 飞机上. 在众多的控制技术中, 层流控制 是减小摩擦阻力的有效方法之一. 对一架飞机而言, 机翼、发动机吊舱、机头、水平尾翼和垂直尾翼等物面是获得层流流动的主要区域, 如图6所示. 根据Arcara等[4]的估算, 如果能在主翼上翼面、垂尾和平尾上实现50%弦长的层流覆盖, 在发动机机匣上 实现40%的层流覆盖, 那么可以降低起飞总重量 的9.9%, 操作空重 的5.7%, 并提高升阻比14.7%.

层流控制技术的研究至今已有70多年的历史, 已有的研究表明, 在层流翼型与机翼的设计中, 边界层内扰动控制的目的在于在尽可能少影响其他气动力性能和结构的前提下, 延迟转捩位置. 按照控制方式不同, 有三种控制技术(如图7所示):其一是被动控制或自然层流控制, 即通过调整外形加大物面顺压梯度范围, 从而推迟转捩发生, 这种方法在非设计状态下气动性能较差; 其二是主动层流控制, 即在边界层特定位置进行操控(如抽吸气技术)延迟转捩发生; 其三是混合层流控制技术, 它结合了自然层流控制(被动控制)和主动层流控制(主动控制, 如抽吸气技术)的优点, 可以有效减少抽吸气量和控制系统的复杂性. 混合层流流动控制的特点是:(1)只需在前缘进行抽吸气; (2)只需在前缘附近进行表面几何外形修型来实现有利的压力梯度; (3)混合层流控制的机翼设计具有良好的湍流性能. 如图8所示, 主动控制技术主要包括:抽吸气、壁面冷却和主动柔顺壁技术. 而被动控制技术主要包括:壁面修形、表面粗糙度分布、被动柔顺壁和多孔壁面技术等. 目前发展的趋势是混合层流控制技术, 应用最多的是壁面修形(保持较好顺压梯度)和抽吸气技术的结合.

在机理研究方面, 对于飞机机翼来说, 主要有4种机制会导致边界层转捩[5], 分别是TS不稳定性(Tollmien-Schlichting instability)、横流不稳定性(cross-flow instability)、接触线不稳定性(attachment-line instability)和TG不稳定性(Taylor-Gortler instability).

TS不稳定性是最常见的边界层转捩机制之一, 通常指的是TS波(Tollmien-Schlichting wave)通过感受性机制出现在边界层中并持续增长, 经过不同模态的非线性相互作用最终导致边界层转捩的过程[6]. 通常, TS波在机翼上负压力梯度区域内稳定(扰动强度负增长), 而在正压力梯度区域内不稳定(扰动快速增长), 于是对机翼压力分布进行合理设计或者对边界层速度型进行合理控制则可以有效控制TS波的不稳定性.

横流不稳定性出现在后掠机翼上的负压力梯度区. 当飞机处于巡航状态时, 通常来流的湍流度较低, 横流不稳定性主要表现为 定常横流波(stationary cross-flow wave)的发展放大并演变成横流涡(cross-flow vortices), 随后因为横流涡上的二次不稳定性被激发而导致横流涡破碎并转捩[7]. 当机翼后掠角超过25° 的时候, 横流不稳定性将取代TS不稳定性成为边界层转捩的主导因素[7].

TG不稳定性[8]出现在壁面具有向翼型内部凹陷的位置, 比如部分机翼的下表面靠后的位置. 在这种情况下, 边界层内的扰动 在离心力的作用下发展成为Gö rtler涡, 与横流涡不同的是, 相邻的Gö rtler涡呈反向旋转. 与横流不稳定性类似, Gö rtler涡的破碎也是通过旋涡上二次不稳定性[9]的快速放大而导致边界层转捩.

接触线不稳定性通常指的是在机翼前缘的三维流动中, 不稳定波沿着机翼展向发展放大并导致边界层转捩. 通常机翼和机身的连接部分都不会将机身上的湍流边界层做隔离, 于是机身表面的湍流脉动会向机翼表面 流动传播, 很容易导致机翼表面流动受影响进而转捩[7].

1.1.1 自然层流控制

例如早期设计的NACA-6系列翼型[10]就是自然层流的代表. 早期的层流翼型设计结果通常不够让人满意, 比如NACA 632-215翼型尽管能够做到低阻力, 但是可以使用的升力范围却比湍流翼型NACA 23015要小得多[11]. 当然, 随着翼型设计技术的进步, 自然层流翼型所能达到的性能也越来越好, 如NLF(2)-0415翼型, 因为上翼面非常有效的负压力梯度区域设计被用来进行相关的边界层转捩试验[12]. 如图9所示, B787飞机的发动机短舱经过专门的层流控制设计, 成为至今为止第一种投入商业运营的层流短舱控制[13].

但是仅仅依靠层流翼型设计并不能解决大型运输机的层流控制问题. 对于希望以较高速度 (如马赫数

1.1.2 主动层流控制

主动层流控制的方式有吸气控制、温度控制、主动柔性壁面控制、等离子体控制等等, 其中吸气控制发展得较为成熟, 并且经过大量的飞行测试, 减阻效果明显. 吸气控制的原理可以简单地理解为改变了局部边界层的平均速度型, 进而抑制相关不稳定扰动的增长. 吸气通常有两种方式, 其一是槽道吸气, 其二是小孔吸气. 为测试吸气控制的实际效果, 美国宇航局 开展了前缘飞行试验项目, 该项目将两部吸气控制装置分别安装在C-140 Jetstar飞机的两侧机翼前缘[14] (如图10所示), 并进行了大量的飞行测试.

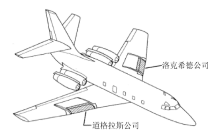

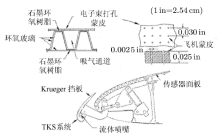

两部吸气控制装置分别由道格拉斯公司和洛克希德公司设计制造. 其中道格拉斯公司设计了一套多孔吸气装置(包括用于除虫、防冰等功能部件), 安装在Jetstar飞机的右侧机翼, 约占展长的20%, 如图11所示. 吸气部分从前缘一直到机翼的前梁(12%弦长位置), 另外附加了延伸到65%弦长的整流罩. 飞行测试表明, 在绝大部分飞行状态下气流都能实现层流化, 将65%

洛克希德公司设计的吸气控制装置安装在飞机的左侧机翼上. 该装置采用槽道吸气方式控制层流, 如图12所示. 实际飞行测试表明, 槽道吸气控制效果与多孔吸气控制效果差别不大. 据估计[16], 如果能在主翼上下翼面实现75%层流覆盖, 在尾翼实现65%层流覆盖, 那么可以给机翼减阻60%, 并给整机 减阻15%.

如果在自然层流的基础上增加主动控制, 这种控制方式被称为混合层流控制. 混合层流控制的理念在B757(如图13所示)飞机上进 行了测试. 由图14可以清楚地看出, 在层流控制区域边缘, 流动已经变成湍流, 而在主动控制区域内则维持层流的状态. 飞行测试结果表明在马赫数

除了飞机主翼, 飞机发动机短舱外表面、垂尾上也分别进行了层流控制试验. 例如在A320飞机的垂尾上, 对基本型垂尾施加层流控制能获得40%弦长层流覆盖, 对混合型垂尾能获得50%弦长覆盖, 大约能够降低整架飞机1%

总的来说, 吸气式主动层流控制技术经过了大量的飞行测试, 取得了较为明显的控制效果, 比较成熟. 近些年来, 也发展了其他一些主动层流控制技术, 比如等离子体控制, 不过这种方法延迟转捩的原理与如下介绍的被动控制原理一样.

1.1.3 壁面粗糙和柔性壁面控制

利用改善壁面结构控制和延迟边界层转捩的研究开始较晚, 目前多数技术仍旧处于实验研究阶段.1998年Saric等提出了用分布式粗糙阵列(distributed roughness elements, DRE)来控制后掠机翼的横流转捩[18], 并且首次在风洞测试中取得了成功, 随后Saric团队进行了大量的理论、计算和风洞实验研究.这种层流控制是基于后掠机翼横流转捩原理, 横流涡的发展与展向波长直接相关, 而展向波长又决定于壁面微小的粗糙结构.如果不施加控制, 最不稳定波长就会成为主导, 进而较早转捩, 如果增加分布式粗糙阵列, 横流涡的发展就由粗糙阵列决定.于是可以通过调整参数来寻找一个能够推迟转捩的粗糙阵列. 这里的粗糙与壁面本身的粗糙不同, 是接近于非常扁平的小圆柱. 随着研究的深入, Saric团队在一架Cessna O-2A Skymaster飞机上进行了实际飞行条件下的层流控制测试[19]. 测试结果表明, 分布式粗糙阵列能在一定条件下保持机翼80%以 上弦长被层流覆盖. 随后不久, Fransson等[20]提出用分布式粗糙阵列控制TS波的发展. 尽管都是用分布式粗糙阵列, 这里用到的原理与此前用来控制横流转捩的原理并不相同. 此处, 是通过分布式粗糙阵列产生流动展向的周期性变化, 在二维边界层流动中引入展向梯度, 进而在扰动演变过程中形成对雷诺应力的负产生项, 抑制扰动在流动中的进一步增长[21].

基于同样的原理, 使用微型涡流发生器在层流边界层中产生条带, 抑制TS波的增长, 延迟转捩, 也取得了成功[22]. 如果同 时使用多组涡流发生器就可以持续扩展层流覆盖的范围[23]. 等离子体激励器[24]经过仔细设计之后也成功地延迟了TS波造成的转捩. 这些新型控制方法目前仍旧处于实验研究测试阶段, 尚未进行外场飞行测试.

关于延迟边界层转捩, 也有一些基于对自然观察得到的思路, 如Kramer[25, 26]基于对海豚(如图15所示)的研究提出了用 柔性壁面来延迟转捩. 这方面的研究相对比较曲折, 很长时间内都没有人能重复Kramer提到的延迟转捩的效果. Gaster[27]仔细 设计了在柔性壁面上不稳定扰动增长的试验, 并且进行了相应的理论分析, 结果与实验结果一致, 给柔性壁面的转捩控制研究带来了新的活力. 尽管目前柔性壁面的层流控制方法还处于研究中, 但很有希望用于飞行器的层流减阻控制[28].

大量研究表明, 改善近壁区湍流结构, 是减小湍流边界层区域壁面摩擦阻力的一种有效方法. 湍流减阻是对近壁区湍涡结构控 制的结果, 具体而言是对湍流边界层中拟序大尺度涡结构的控制. 近壁湍流中拟序结构的主要特征为[29, 30]: (1)黏性底层中的低速条带; (2)壁面区低速流动的喷射行为, 造成低速条带抬升; (3)边界层外缘高速流体向壁面的冲射 扫掠, 使外区流动涌入; (4)出现各种形式的湍涡结构; (5)近壁剪切结构的倾斜, 表现为展向涡量的集中; (6)出现近 壁“ 涡包” 结构; (7)位于边界层外与势流接触面上的三维凸起所覆盖的大尺度湍涡结构; (8)边界层外区大尺度湍涡结构运动 所引起的剪切层“ 后移” , 导致流向速度的不连续性. 这些复杂的近壁湍流结构, 使边界层中物理量表现为空间和时间上的不确定性, 所以湍流边界层的控制比层流边界层控制要难得多. 湍流控制方法总体来说也分成主动控制和被动控制两大类, 下面分别说明之.

1.2.1 被动湍流控制

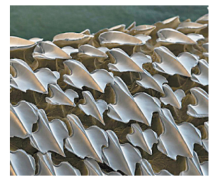

有效控制湍流边界层中的展向脉动, 就能降低湍流边界层的摩擦阻力. 目前壁面沟槽控制就是一种被动控制技术. 在湍流边界层控制 研究中, 鲨鱼皮沟槽减阻机理受到了广泛的关注. 如图16所示, 鲨鱼皮的微观结构实际上就是一种复杂的沟槽[31].

Walsh[32]最早对沟槽表面湍流结构进行了研究, 测量发现, 在某些沟槽参数下, 能够达到大约8%的减阻效果, 但同时也注意到沟槽并不对湍流猝发事件的频率有明显影响. Suzuki等[33]在实验中发现, 沟槽的存在能够明显抑制湍流边界层中展向脉动能量的交换. 图17为一种典型的壁面沟槽[34], 这种控制技术不需要能量输入, 所以是一种边界层被动控制技术. 试验发现, 减阻效果好的沟槽间距无量纲数

$S^ + = \dfrac{u^\ast s}{\nu }, u^\ast = \sqrt {{\tau _{\rm w} }/ \rho } (4)$

式中,

美国3M公司生产的对称V型沟槽(高度等于间距)被广泛地用于沟槽减阻的研究和飞行测试, 比如在NACA0012翼型上的飞行测试的 结果[34]表明, 沟槽确实能够给平直机翼减阻5%到8%, 对于后掠机翼来说, 如果沟槽的角度能够和当地势流速度方向在一个较 小的角度内, 那么也能达到类似的效果. 波音公司在T-33教练机上进行了沟槽湍流减阻的实际飞行测试, 沟槽覆盖的机翼表面分布在7%

Walsh等[36]在一架Learjet Model 28/29双发喷气商务机上进行了沟槽测试. 飞行测试减阻结果与风洞实验结果基本相同, 并且确认减阻效果可以通过沟槽的高度 来预测, 只是最大减阻效果略低于风洞实验结果. Szodruch[37]在A320上进行了沟槽减阻飞行测试, 在马赫数为0.77

另外还有一种被动控制湍流边界层减阻的装置, 被称为大涡破碎装置, 这种装置能够降低其附近边界层的阻力, 不过其本身会引入不小 的附加阻力, 反而可能造成净阻力的上升, 但该装置仍有人在研究[38].

1.2.2 主动湍流控制

研究表明, 在湍流边界层中施加展向振动是一种非常有效的湍流控制方式[39], 展向振动的控制方式是通过在Stokes层中产生展向 涡量进而影响黏性底层内的时间平均速度型的梯度, 从而减小壁面阻力. 湍流的展向振动可以直接通过壁面的振动来实现, 在Choi等[40]的实验中, 这种控制方式最高可以 减阻45%. 在湍流边界层里通过周期性吹气(如图18所示)来降低摩擦阻力是另一种正在研究的较有潜力的主动控制技术. 现已发现, 在湍流边界层内进行周期性吹气会形成局部的再层流化, 并且影响下游的拟序结构, 从而产生减阻效果[41, 42].

等离子体激励器(plasma actuator)是一种能够有效实现流动展向振动的方法, 其对流体产生作用力并形成旋涡的过程如图19所示[43].

Jukes等[44, 45]在

总的来说, 等离子体控制湍流边界层的研究尽管还不成熟, 但在大型飞机减阻方面是一种潜在的技术. 关于湍流减阻的其他主动控制方式(如合成射流等)此处不再赘述.

在大型飞机巡航状态下, 机翼诱导阻力占总阻力的比例仅次于摩擦阻力, 是由机翼后缘脱落涡对飞机本身下洗诱导产生的. 降低诱导阻力可以通过扩大机翼展长来实现, 但是展长的扩大将受到机翼结构的限制. 为此20世纪70年代, 美国航空航天局(NASA)兰利风洞实验室主任Whitcomb设计了一种在主机翼翼尖附加的装置, 可有效减小飞机巡航时的诱导阻力, 该装置被称为翼梢小翼[49, 50] (如图20所示). 在翼梢小翼被发明后不久, 美国空军就在KC-135加油机上测试了翼梢小翼的效果. 测试结果表明, 增加翼梢小翼之后, 能降低巡航状态大约7%的阻力, 并且据估算, 这项改进能使KC-135机群在以后二十年里节省数十亿美元经费[51].

Bourdin等[52]将翼梢小翼设计成一个可以活动的装置, 发现可动翼梢小翼对于提高低速性能有比较明显的效果.大量研究显示, 翼梢小翼对降低诱导阻力是一种有效的装置. 现在波音公司和空客公司生产的大型飞机基本都装了这种小翼.

其流动机理是, 受翼尖上下表面的压差作用, 气流趋向于围绕翼尖沿下表面向外侧流动, 而沿上表面向内侧流动. 加装翼梢小翼后, 将会对机翼展向流动起到端板的效应, 并在小翼涡与机翼翼梢涡剪切作用下, 对机翼翼梢涡起到扩散效应, 从而使机翼尾涡的下洗减弱, 减小了下洗角, 降低了诱导阻力. 目前在民机上所用的翼梢小翼有:单上翼梢小翼(如图21所示)、翼梢涡扩散器(如图22所示)、鲨鱼鳍翼梢小翼(如图23所示)、翼梢帆片(如图24所示)等.

翼梢小翼的主要特点[53]:(1)端板效应, 阻挡机翼下表面绕到上表面的绕流, 削弱翼尖涡强度, 从而有效增大机翼有效展弦比; (2)耗散主翼翼尖涡效应, 因为翼梢小翼本身也是个小机翼, 也能产生翼尖涡, 其方向与主翼翼尖涡虽然相同, 但因距离很近, 在两涡交汇处剪切作用大, 造成大的黏性耗散, 阻止了主涡的卷绕, 起到扩散主涡的作用, 同样达到减少诱导阻力的目的(如图25所示); (3)增加机翼升力及向前推力, 上翼梢小翼可利用三元畸变流场产生小翼升力和推力分量(如图26所示); (4)推迟机翼翼尖气流的过早分离, 提高失速迎角. 如果设计得当就可延迟机翼翼尖处的气流分离, 提高飞机失速迎角及抖振升力系数. 翼梢小翼的效果:翼梢小翼有单上小翼、上下小翼等多种形式的翼梢小翼. 单上小翼由于结构简单而使用较多. 降低诱导阻力对提高巡航经济性具有重要意义. 机翼的展弦比越大, 诱导阻力越小. 过分大的展弦比会使机翼太重, 因而增大机翼展弦比有一定限度. 翼梢小翼除作为翼梢端板能起增加机翼有效展弦比的作用外, 还由于它利用机翼翼梢气流的偏斜而产生的“ 拉力效应” 能减小阻力. 风洞实验和飞行试验结果表明, 翼梢小翼能使全机诱导阻力减小20%~30%, 相当于升阻比提高5%. 翼梢小翼作为提高飞行经济性、节省燃油的一种先进空气动力设计措施, 已用在很多飞机上.

长期以来, 降低跨声速飞机的飞行阻力、提高阻力发散马赫数一直是飞行器设计的技术难点. 早在20世纪50年代, 美国NASA的Whitcomb等[54, 55]通过风洞试验发现, 当飞行速度在声速附近时, 飞机的零升波阻将受到其横截面积的纵向分布影响, 而且与相同横截面积分布的旋成体的零升波阻相同. 这就是说, 飞机在纵向位置上横截面积形状对波阻无影响, 有影响的是横截面积大小在纵向的变化方式. 传统直机身结构会使波阻明显增大; 但采用蜂腰结构, 波阻可以大大减小. 由此提出跨声速面积律, 是通过修型机身减少零升波阻的有效方法. 实验发现, 应用面积律可使跨声速的零升波阻降低25%

如图27所示, 我国轰6巡航马赫数为0.75, 采用悬臂式中单翼、双梁盒式结构. 焦点线后掠角35

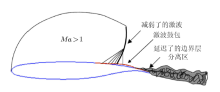

除了在飞机总体设计上考虑降低激波阻力之外, 近年来发展出了一种通过在翼型上增加 鼓包来控制机翼上激波强度, 进而降低激波阻力的新技术. 在超临界机翼设计中, 给出了使飞机在设计巡航状态下产生一个弱激波的后掠机翼, 但是当飞行状态偏离设计状态后, 激波阻力则会急剧上升. Tai等[56]研究了带鼓包翼型在跨声速状态下的气动性能, 提出通过增加鼓包来改善翼型的跨声速阻力特性(如图28所示). 随后的研究表明, 激波鼓包的范围可从20%弦长延伸到40%弦长, 并可以按照需要进行动态调整鼓包外形[57].

欧洲(Euroshock项目)[58]和美国(NASA飞行器变形项目)[59]都开展了对鼓包控制激波强度的系统研究. 数值模拟 和实验测试发现, 经过合理设计的鼓包在飞行速度接近声速时能够有效提高飞行器的升阻比[60]. 激波鼓包的设计也从早期的二维鼓包发展成三维鼓包阵列[61]. 尽管还处于实验研究阶段, 但激波鼓包很有希望能够应用到未来的飞机上.

降低大型运输机的阻力, 对改善飞机的飞行性能、提升经济性、减少环境污染等方面具有重要意义. 本文从三个方面(减小摩擦阻力、降低诱 导阻力、减小激波阻力)详细介绍了大型运输机减阻方面的相关技术, 总结了理论研究、数值计算、风洞实验和工程应用方面的进展. 其中, 层流减阻技术随着B787飞机的商业运行而走向了工程应用阶段; 沟槽壁面湍流减阻效果明显, 几乎无负面效应, 应用前景光明; 翼梢小翼已经成为大型客机必备的装置; 激波鼓包控制技术也日趋成熟. 总结起来, 飞机减阻技术仍然需要开展进一步的研究, 以便为新型飞机的研制提供更加可行的减阻方案.

The authors have declared that no competing interests exist.

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

| 7 |

|

| 8 |

|

| 9 |

|

| 10 |

|

| 11 |

|

| 12 |

|

| 13 |

|

| 14 |

|

| 15 |

|

| 16 |

|

| 17 |

|

| 18 |

|

| 19 |

|

| 20 |

|

| 21 |

|

| 22 |

|

| 23 |

|

| 24 |

|

| 25 |

|

| 26 |

|

| 27 |

|

| 28 |

|

| 29 |

|

| 30 |

|

| 31 |

|

| 32 |

|

| 33 |

|

| 34 |

|

| 35 |

|

| 36 |

|

| 37 |

|

| 38 |

|

| 39 |

|

| 40 |

|

| 41 |

|

| 42 |

|

| 43 |

|

| 44 |

|

| 45 |

|

| 46 |

|

| 47 |

|

| 48 |

|

| 49 |

|

| 50 |

|

| 51 |

|

| 52 |

|

| 53 |

|

| 54 |

|

| 55 |

|

| 56 |

|

| 57 |

|

| 58 |

|

| 59 |

|

| 60 |

|

| 61 |

|