在这个标题下是要谈谈与流体的阻力有关的问题.人类从远古起就有这样的经验, 载同样的重量, 划船比推车省力.这是为什么呢?这是与物体在水中和搁置在固体上运动所受的阻力不同有关. 它的根本原因是流体和固体的区别. 流体所受的抗力是与变形速度有关, 而固体的所受的抗力是和变形本身有关.两块固体之间只要有正压力, 就需要有一定大小的外力才能相互滑动.

正因为水中船的阻力和速度相关, 即使推动它的力量小, 也会使船产生一个速度很小的运动.尽管很慢毕竟船动起来了, 以至于我们可以说"一指之力, 足以推动万吨轮船".可是在旱地上就不同了, 一辆负重的车, 即使你使了车轮, 轮轴上用了滚珠轴承, 尽可能变滑动摩擦为滚动摩擦, 还抹了滑润油, 不到一定大小的推力, 车还是纹丝不动的.

也正因为这样, 自古对于水路运输都很重视. 只要是有江河湖海的地方就都会发展舟船运输. 因为驱动舟船 比车要省力许多. 即使 在没有江河湖海的地方, 也要人工挖掘运河, 以利行舟.公元608年隋炀帝开通京杭大运河, 其后经历代延长、改良和维护, 延续使用了一千多年.在中国历史上通过运河进行的南粮北运对国民经济起到了举足轻重的作用.

即使到现今, 陆路运输的火车和水路运输的轮船, 都在使用发动机推进, 一艘万吨轮船, 大约动力是一千马力左右, 而一列重量大致也是一万吨的列车, 它的动力却要五千马力左右. 大略而言, 轮船每吨需0.1马力, 而火车每吨要0.5马力.可见水运的成本还是大大低于陆运成本的.世界上超级大城市大都是在海边和大河边形成的, 纽约、伦敦、新加坡、上海、东京、香港、旧金山、洛杉矶等都是, 其中一个重要原因就是水路交通比较经济.

尽管 船运比起车运要省力, 不过人们还是要追求阻力更小的船型, 这就是船型的优化问题.早期的优化船型是凭借人们对大自然 的观察和经验积累逐步取得的.英国学者李约瑟在他的《中国科学技术史》中说:"17世纪欧洲一些制造者所绘的同类图很清楚地表明, 西方人认为应该按照鱼的外形来造船, 中国人则认为船型应当以水禽在水面浮游时的外形为依据."他引用英国海军上将帕里斯(Paris)的话说:"这类朴素的观察(中国人已加以应用)可能终会在轮船上得到恰当的应用."李约瑟说:"帕里斯的预言由于20年后螺旋推进器的发明而得到证实."(图1)

对 船在水中行进时 阻力的精密研究 最早开始于法国.在1775年, 法国科学院接受了经济学家与哲学家图尔葛(Anne-Robert-Jacques Turgot, 1727---1781)的建议, 去做一项"为了航海事业的研究".为此组织了一个委员会, 从1775年7月工作到9月, 其成员包括百科全书派的主将达朗贝尔, 与他共事多年的数学家与应用数学家侯爵康多尔瑟(Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet, 1743– 1794)以及修道院长玻素(Charles Bossut, 1730---1814)等. 委员会由玻素担任秘书.他们得到了当时的军事学校的合作, 特别是当时在该校执教的拉格朗日与校长蒙日(Gaspard Monge, 1746---1818)的合作.

该实验是在军事学校院内的一个湖中进行的. 玻素是报告的起草人, 1777年提交了报告《关于流体阻力的新实验》.

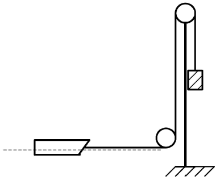

他们采用的方法是测量由已知力牵引通过水池的船模所获得的速度.每次是通过系于绳一端下落的重物提供动力, 绳的另一端通过75英尺(1英尺\(\approx\)30.48cm)高杆上的滑轮以及杆下的滑轮后与船模首部相连.重物下落时, 船模沿湖前进, 湖的尺寸为100英尺\(\times\)50英尺, 最深处为6英尺左右, 沿池长的边上每5英尺有一标志, 这就是最早的试验船池(图2).

他们对大约20种不同的船型进行试验, 试验时对滑轮的摩擦力进行了修正, 而且在船池与别的沟渠中反复进行试验.

实验结果充分肯定了阻力与速度的平方成正比的结论. 但阻力增加的速率比理论值略高. 当时的解释是船头水面略向上升, 当速 度增加时上升的幅度也增大. 为了修正这一因素, 当船达到稳定速度后, 立即记下上升的高度.

同时他们还分别考虑了速度相等, 而表面不等的物体所受阻力的情况, 他们得到:

(1) 浸没在水中的表面深度相等而宽度不等时, 发现阻力增加速率稍稍大于表面增加的速率.

(2) 当表面宽度相等而深度不等时, 阻力的增加速率小于表面的增加速率.

他们将水面上升效应考虑进来以后, 各种差异便得到了解释.

比较各种船头的结果, 发现当船头变尖时, "正弦平方律"越来越不对, 而且发现船尾尖时阻力小. 在沟渠中实验, 平方规律仍然成立, 但比开阔水域的阻力大.同时得到:"一个平面段在无界流体中以速度\(v\)沿其法线运动, 阻力等于这种流体一个柱体的重量, 柱底为平面段, 高为流体达到\(v\)时的高度."

1775年他们三个人的这些结果发表后, 引起了迪比阿(Pierre-Louis-Georges Du Buat, 1734– 1809)的更细致的研究.迪比阿在17岁时就被聘为一名军事工程师, 他写了《水力学原理》一书, 书中包含了: (1)水在沟渠中与管中匀速运动定律; (2) 液体射流柱的碰撞; (3) 各种形状的固体所受阻力及压力分布; (4)摆在媒质中振动时伴生的效应. 书中列举了200多种截面的阻力. 他的这些工作开辟了明渠流动的实验研究方向.他为了研究落体中某一位置的压力, 发明了一种钻孔的盒子, 盒子的中心部分可以放置一根伸出水面的压力计以量测那地方的压力.

现在的船池实验, 要比那时的法国进步多了(图3). 首先, 船的试验不是在天然的湖泊中, 而是在经过精密设计的船池中进行; 其次, 为了精确测量速度、阻力, 需要有配套的许多仪器设备. 不仅如此, 人们还从理论上发展了模型试验的数据和实体数据之间的关系, 也就是相似性理论, 或称量纲分析与相似性理论.此外还发展了各种误差的修正理论, 这是因为船池的宽度总是有限的, 而实际船行进在近似无限的水面上, 有限宽度与无限宽度得到的阻力数据是会不同的, 需要修正, 还有拖动船模的拖车速度的不均匀性以及测量仪器本身的误差等, 都需要修正.

发展高水平的飞机, 需要建造风洞, 而发展高水平的船舶, 就需要建造高性能的试验船池了.现代的船舶实验已经发展为一个包 含复杂的技术和理论的学科, 它是船舶设计必经的一个阶段, 只有借助它才能够设计出性能高的船舶.

The authors have declared that no competing interests exist.